食源性病毒非热灭活技术的基本原理

发布时间:2025-10-13 浏览次数:86 分享:

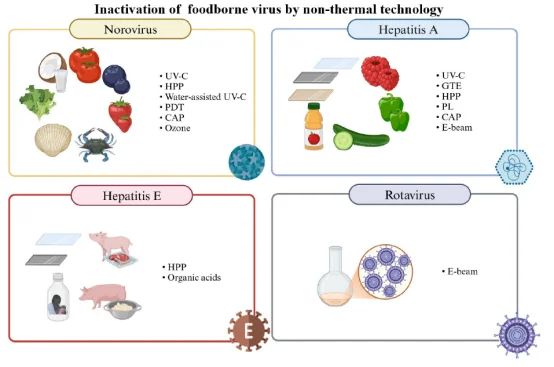

食源性病毒污染是全球范围内亟待解决的重大公共卫生问题。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球每年有1/10的人因食用受微生物或化学物质污染的食物患病。在众多致病微生物中,食源性病毒的危害愈发突出,其中诺如病毒(HuNoV)和甲型肝炎病毒(HAV)是引发食源性爆发的主要元凶,戊型肝炎病毒(HEV)和轮状病毒(RV)也常导致散发病例,尤其对免疫脆弱人群威胁显著。这些病毒虽无法在食物中复制,但能长期存活于新鲜果蔬、贝类、饮用水及食品接触表面,可通过粪口传播、人与人接触或受污染的食品、水源扩散。

传统的病毒灭活方法,如热处理、有机酸消毒等虽有一定效果,但存在明显缺陷:热处理会破坏食品的营养成分并改变感官品质;化学消毒易残留有害物质,危害人体健康。因此近年来,既能保障食品安全又能维持食品品质的非热加工技术及新型灭活手段成为研究热点。本文主要介绍病毒各种非热灭活技术的原理。

图1 图文摘要(引自参考文献)

一、非热物理技术

该技术凭借低能耗、低污染及对食品品质的友好性,成为食源性病毒灭活的主流方向。

1.高压处理(HPP)

HPP 通过活塞在液体介质中产生均匀机械压力,通过三种机制实现病毒灭活:一是导致病毒衣壳蛋白变性,破坏其附着和侵入宿主细胞的能力;二是包膜或衣壳破裂,导致核酸释放并受损;三是与其他技术产生协同效应,例如 HPP与绿茶提取物(GTE)组合时,HPP 破坏衣壳后可促进GTE进入病毒内部,干扰RNA复制。不过 HPP 的应用存在局限性:目前研究多集中于固体食品,如蛤蜊、生蚝、火腿等,液体食品的数据较为匮乏。

2. 紫外光技术

通过诱导病毒核酸形成嘧啶二聚体,阻碍遗传物质复制,同时产生活性氧(ROS)引发氧化应激,破坏衣壳蛋白。新型 UV-C LED比传统 UV-C 效果更优,因其对病毒衣壳蛋白的光吸收更强,在磷酸盐缓冲液和椰子水中,UV-C LED 对诺如病毒替代株(猫杯状病毒 FCV、杜兰病毒TV)的灭活效率显著高于传统UV-C。

3. 其他非热物理技术

冷等离子体(CAP):通过产生活性氧(ROS)和活性氮(RNS),破坏病毒衣壳和遗传物质。

脉冲光(PL):通过 200-1100nm 的短脉冲强光产生光化学、光热效应,在冷冻水果上可有效灭活 HAV,但病毒与细菌生物膜的结合会增强其抗性,需与其他技术联用。

电子束(E-beam):通过降解病毒蛋白和破坏RNA结构达到灭活效果。

二、天然提取物与化学化合物

除物理技术外,天然提取物、有机酸、金属离子等化合物也展现出病毒灭活潜力,且兼具抗氧化、延长货架期等附加价值。

1. 天然提取物

葡萄柚精油:主要成分柠檬烯可变性病毒衣壳蛋白。

葡萄籽提取物:通过与病毒衣壳结合诱导聚集,阻断其与宿主细胞的相互作用。

绿茶提取物:通过氧化作用破坏病毒结构。

2. 化学化合物

有机酸(柠檬酸、乙酸):通过破坏病毒衣壳、断裂衣壳蛋白的巯基(-SH)和二硫键(S-S)。

铜离子(Cu⁺):低浓度即可破坏病毒衣壳蛋白,阻止其与宿主细胞受体结合。

参考文献:da Silva RT, Bernardo YAdA, Gomes de Oliveira LI, Conte-Junior CA, Magnani M. Mechanisms of emerging technologies for inactivating foodborne viruses. Appl Environ Microbiol. 2025, 19:e0024225.

来源:微生物安全与健康网,作者~薛亮。