生物传感技术破解大肠杆菌O157:H7检测难题

发布时间:2025-09-18 浏览次数:170 分享:

研究背景:大肠杆菌O157:H7是典型食源性致病菌,致病性强、公共卫生危害大,及时检测对保障食品安全至关重要。传统检测方法虽各有特点,但局限性显著:作为“金标准”的分离鉴定法,虽能分离活细菌便于后续分析,却需4-7天,操作复杂;PCR法检测快、灵敏度高,却依赖昂贵设备,易受样本抑制剂和环境DNA污染;酶联免疫吸附测定法(ELISA)特异性强、易标准化,却操作繁琐、对实验技能和设备要求高。随着生物传感技术发展,其快速、灵敏、特异的优势逐渐凸显,成为该领域研究热点。

三类主流生物传感器各显神通

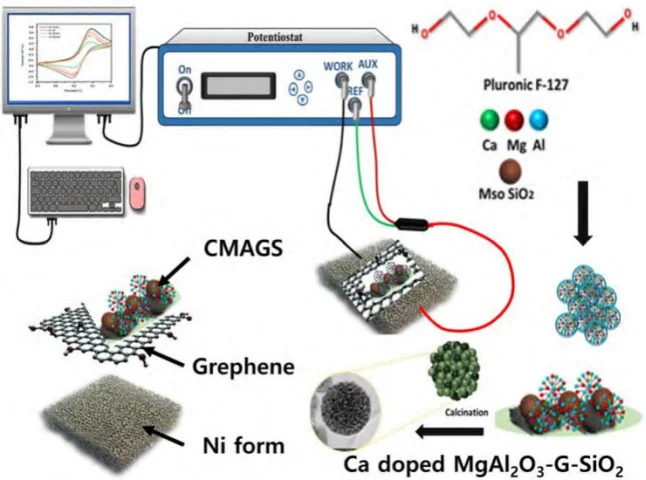

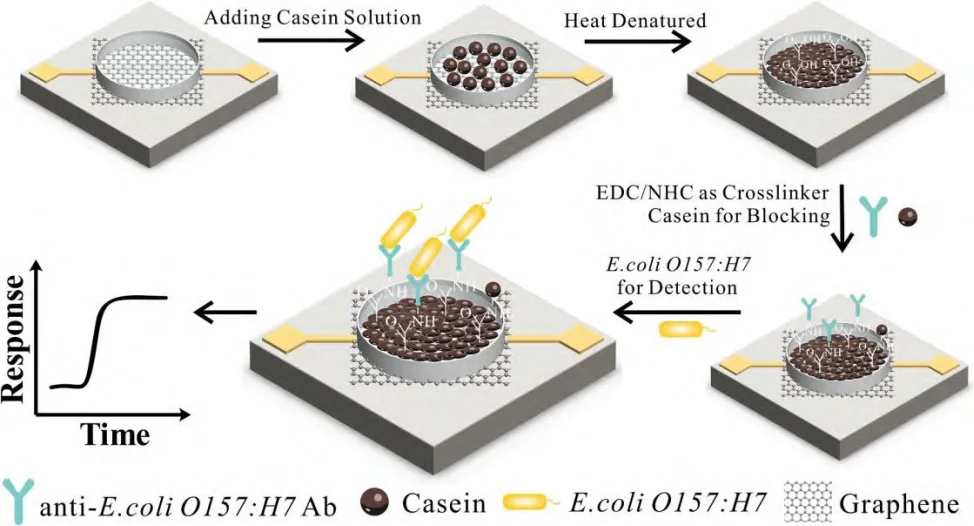

1. 电信号生物传感器:核心是将生物识别事件转化为电信号。电流响应法中,Qaanei等开发的适配体电化学传感器,检出限低至9.34 CFU/mL;电化学阻抗法(EIS)表现更优,Duan等结合Cu-MOF与导电聚合物的EIS免疫传感器,检出限1-10 CFU/mL,优于传统ELISA;场效应晶体管(FET)传感器也不逊色,Wei等采用热变性酪蛋白固定抗体的GFET传感器,最低可检测1 CFU/mL,且Zhou等的相关传感器在鲜奶和生猪肉检测中回收率达60.8%-114.2%。不过,这类传感器存在成本较高、易受基质干扰、环境适应性待提升等问题。

图1 石墨烯介孔电化学生物传感器定量检测大肠杆菌O157:H7流程图[1]

图2 GFET生物传感器对大肠杆菌O157:H7的检测示意图[1]

2. 光信号生物传感器:通过光学信号变化实现检测。比色传感器操作直观,Guo等用CuSe NPs作信号分子,Wang等结合酶促反应放大信号;等离子体传感器灵敏度突出,Jiang等的双重信号增强光纤SPR传感器,灵敏度较传统提升4个数量级,检出限142 CFU/mL;表面增强拉曼(SERS)传感器灵敏度极高,Yu等结合免疫磁分离的方法检出限低至2 CFU/mL。但该类传感器在复杂样本中易交叉反应,SERS技术还存在设备昂贵、重复性差的问题。

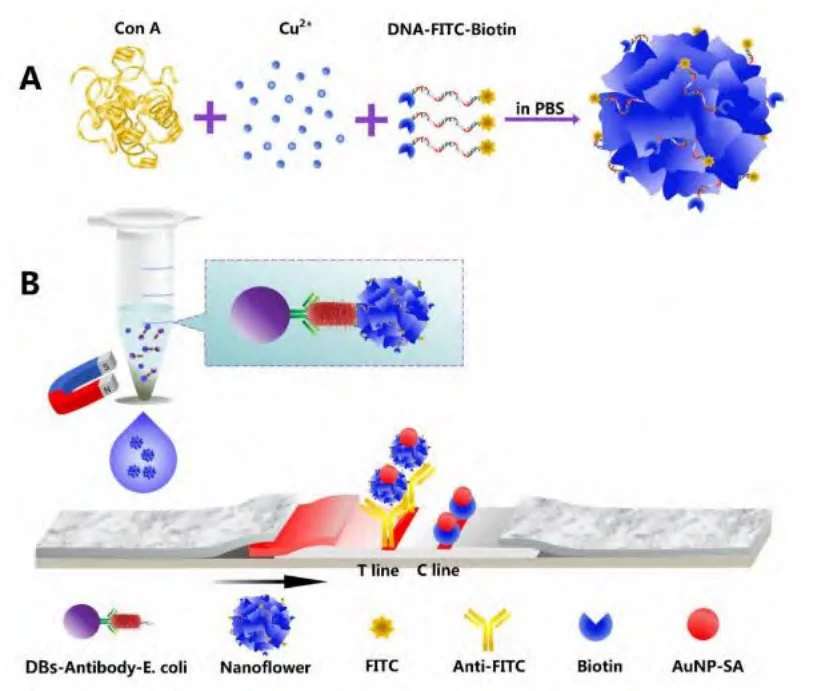

3. 侧流式生物传感器:以便捷经济著称,10-15分钟即可完成检测。Li等的适配体-金纳米颗粒试纸条,无显著交叉反应;新型纳米标记材料更让其性能飞跃,Ju等的花状伴刀豆球蛋白A-Cu₃(PO₄)₂复合材料,检出限低至10 CFU/mL,且部分传感器实现从定性到定量的跨越,还可结合智能手机构建即时检测平台。不过,传统产品定量能力有限,需进一步优化适配体筛选和样品前处理方法。使用花状伴刀豆球蛋白A铜(II)磷酸盐纳米复合材料作为侧流生物传感探针测定大肠杆菌O157:H7。

图 3 使用花状伴刀豆球蛋白 A 铜 (II) 磷酸盐纳米复合材料作为侧流生物传感探针测定大肠杆菌 O157:H7[1]

新技术引领未来方向

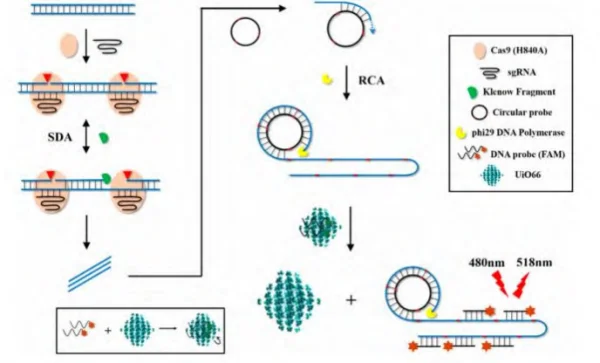

CRISPR/Cas系统凭借精准基因识别能力,结合RAA技术后,可在55分钟内完成检测,无需精密设备且灵敏度超传统方法;微流控生物传感器则实现多维度突破,Sun等的化学发光传感器无需PCR即可检测130 CFU/mL,Shang等的便携式产品2.5小时内检出限达10 CFU/mL,Muhsin等的传感器还能同时检测多种致病菌,30-40分钟内检出限低至3 cells/mL。

图 4 CRISPR-Cas9触发两步等温扩增法检测大肠杆菌[1]

结论:生物传感技术为食源性大肠杆菌O157:H7检测提供了高效解决方案,电信号、光信号、侧流式三类传感器各有优势,适配不同应用场景。CRISPR/Cas系统与微流控技术的结合,进一步推动检测向快速、超灵敏、自动化发展。但当前技术仍面临复杂基质干扰、重复性不足、成本较高等挑战。未来,需重点攻关多靶标联检、人工智能信号解析、低成本高通量设备研发,推动食源性致病菌监测向智能化、精准化、普惠化迈进,更好守护食品安全。

参考文献:[1]林心可,张令梅,邱万伟,等. 基于生物传感技术的食源性大肠杆菌O157:H7快速检测研究进展[J/OL].分析测试学报,1-11[2025-09-08].

来源:微生物安全与健康网,作者~王诺言。