科研解惑 | 菌种传代次数必须在5代以内?

发布时间:2024-12-30 浏览次数:1015

菌种传代次数控制在5代以内的原因主要包括以下几点:

● 防止菌种衰退:传代次数越多,菌种发生自发突变(尤其是负突变)的几率越高,特别是那些可能导致菌种特性衰退的突变。传代次数过多,群体中个别的衰退型细胞数量增加并占据优势越快,导致群体表型出现衰退。

● 控制菌种变异风险:过度的传代会增加菌种变异的风险,影响菌种的标准作用和特性。中国药典规定,培养基灵敏度检查所用的菌株传代次数不得超过5代,以防止菌株因传代次数过多引起衰退影响检验。

● 保持菌种的遗传稳定性:传代次数的控制有助于保持菌种的遗传稳定性,避免因过度传代导致的表型变化和遗传突变。

● 确保检验和生产效率:使用已衰退的菌种进行生产会影响生产效率,而把已衰退菌种作为阳性菌株进行检验,则会影响检验正确率。

● 遵循药典规定:《中国药典》2020年版9203药品微生物实验室质量管理指导原则中指出,工作菌株的传代次数应严格控制,不得超过5代(从菌种保藏机构获得的标准菌株为第0代)。

“5代”是经验值还是理论值?

菌种传代次数必须控制在5代以内是经过长期实践积累得出的经验结论。这一经验值的确立旨在避免长期传代导致菌种的遗传特性丧失或发生变异,从而确保菌种在研究和生产中具有稳定的遗传特性和生物活性。因此,控制菌种传代在5代以内可以有效减少菌种的变异风险,保证实验和生产的可靠性和稳定性。

“5代”这个数字既包含了经验值也有一定的理论依据。它是基于微生物学研究中的经验积累得出的结论,目的是为了减少由于长期传代导致的菌种退化或变异,确保研究和生产中使用的菌种具有稳定的遗传特性和生物活性。这个数字并不是随意设定的,而是基于实验和实践,认为5代传代次数是一个合理的限制,以保持菌种的稳定性和可靠性。

同时,也有理论支持,因为传代次数越多,菌种发生变异的风险越高,而5代传代次数被认为可以较好地平衡菌种的稳定性和实验的需要。因此,5代传代次数的规定是一个结合了经验和理论的结果。

“菌种传代次数必须在5代以内?5代以上行不行?

根据常识,菌种的传代次数与变异率呈正相关,传代次数越多,变异风险越高。虽然并非绝对禁止使用5代以上的菌种,但超过5代后,菌种的稳定性和可靠性会受到威胁,容易导致问题的出现。

只有当经过5代传代后,菌种的形态结构、生理生化性状等仍然保持不变时,才能考虑继续使用。然而,在实验过程中,过多传代仍然是不建议的,因为这会增加变异和风险的可能性,相当于“自取其祸”。因此,最好遵循传统经验,控制菌种传代在5代以内,以确保实验和生产的准确性和可靠性。

至于5代以上是否可行,原则上是不建议的。因为超过5代后,菌种变异的风险会增加,可能会导致菌种的表型变化、遗传突变和污染的可能性增加。虽然并没有说5代以上的菌种就不能使用,但是越容易出现问题。

如果5代以上菌种的形态结构、生理生化性状等均未发生变化,理论上还是可以使用的,但在实验过程中,并不建议过多传代。因此,为了保持菌种的遗传稳定性和实验结果的准确性,通常推荐控制在5代以内。

依据是什么?

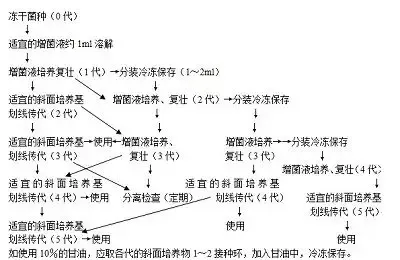

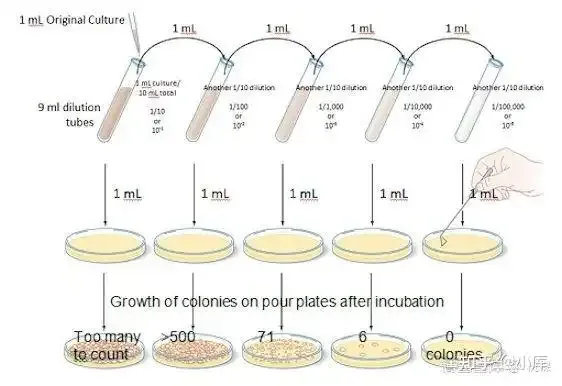

根据《中国药典:2020年版•四部-9203药品微生物实验室质量管理指导原则》,工作菌株的传代次数应严格控制在5代以内。这一规定旨在防止过度传代增加菌种变异的风险。在该标准中,将活的培养物接种到微生物生长的新鲜培养基中培养被定义为传代1次,任何形式的转种都被计算在内。实验室在必要时应对工作菌株的特性和纯度进行确认,以确保实验结果的准确性和可靠性。

参照方法:

根据微生物菌种传代技术知识图谱中的相关内容,结合收集的大量文献资料,并总结成一篇文章,可以得出菌种传代次数必须在5代以内的结论。这一结论的参考来源包括对菌种传代技术的系统性了解和对过往文献资料的深入研究。通过这些参照方法,我们能够更好地理解和确认控制菌种传代在5代以内的重要性,并确保菌种的遗传特性和生物活性的稳定性。

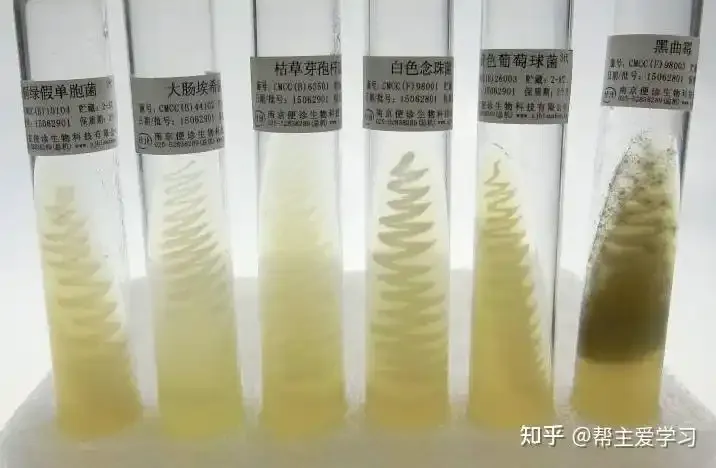

菌种如何保藏?

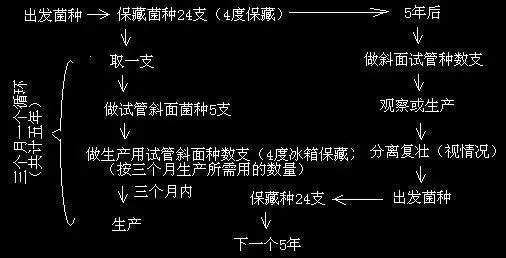

根据药典中的规定和微生物菌种保藏与活化技术指南,菌种传代次数必须控制在5代以内。为延长菌种保存时间,建议采用低温冷冻干燥、液氮贮存、超低温冷冻等方法保存菌种,其中低于-70℃或低温冷冻干燥可有效延长保存时间。标准储备菌株可用于每月或每周1次转种制备工作菌株。

值得注意的是,冷冻菌种一经解冻转种制备工作菌株后,不得重新冷冻和再次使用,以确保菌种的稳定性和纯度。因此,在进行菌种传代时,除了控制传代次数在5代以内外,还应严格遵循正确的菌种保存方法,以确保菌种的质量和稳定性。

操作中,如何确认是哪一代菌种?

在实际操作中,确认菌种的代数是一个重要的任务,尤其是在实验室菌种管理不够规范的情况下。当实验室接收到菌种时,可以将接收到的菌种作为0代,并进行形态学鉴定和生理生化特性检测,评估菌株的活力。如果鉴定结果正常且菌株没有问题,即可将此批菌株确定为F0,即母代菌种。

然而,需要明确的是,这些菌株并非药典中规定的0代菌种。在实际操作中,建议实验室对接收到的菌株进行详细记录和标记,包括来源、接收时间等信息,以便追踪并确认菌株的代数。通过严格的记录和标记以及定期进行鉴定和检测,可以更好地管理和监控菌种的代数,确保传代次数控制在规定的5代以内。

文章来源:环凯(官网:huankai.com)转载于“ 学术策 ”公众号;原作者~小1。

转载声明:本文为转载发布,仅为分享学习目的。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络站点客服删除。