从细胞到个体:温度如何调控橄榄鲆VHSV感染的“生死局”

发布时间:2025-04-21 浏览次数:343 分享:

VHSV是一种对水产养殖业危害极大的病毒,属于弹状病毒科。在韩国,大菱鲆养殖过程中,VHSV常在冬春季节水温低于15°C时爆发,引发鱼体肌肉出血、腹水等症状,造成大量死亡。但当水温超过20°C,大菱鲆死亡率显著降低;水温高于25°C时,VHSV感染难以在大菱鲆体内建立,不过其具体机制此前尚不明确。

近期,一项发表于《Virology》的研究揭示了温度对病毒性出血性败血症病毒(VHSV)感染大菱鲆的影响机制。该研究由韩国全南国立大学和印度喀拉拉邦渔业与海洋研究大学的学者合作完成,为理解鱼类病毒感染与免疫反应提供了新视角。

研究内容

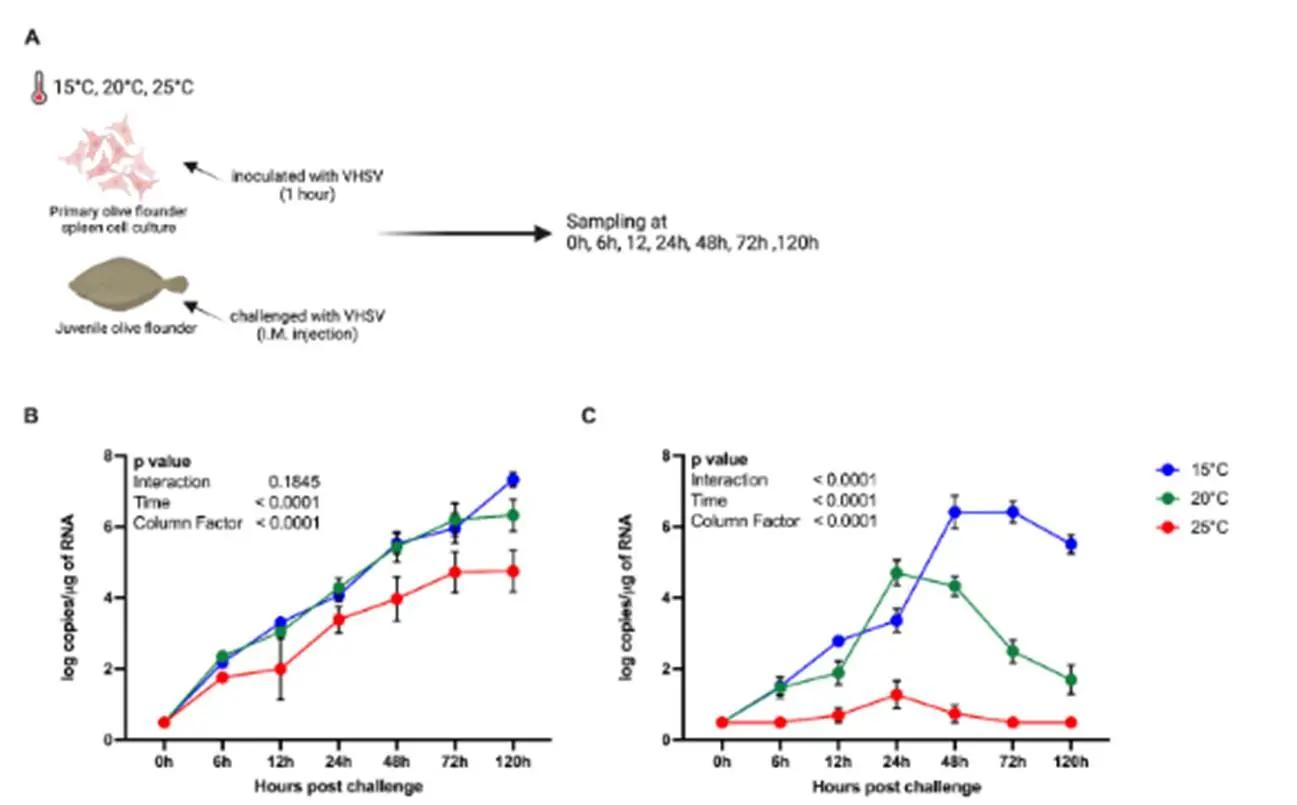

研究人员通过体外和体内实验,对比了15°C、20°C和25°C三个温度条件下,VHSV的感染模式和大菱鲆的免疫反应,实验主要聚焦于VHSV感染的主要靶器官——脾脏。

图 1 实验设计及病毒复制情况

从病毒mRNA表达情况来看(图1),体内实验中,15°C时病毒mRNA在48小时达到峰值,约为106拷贝/μg,之后下降;20°C时,24小时达到峰值且水平高于15°C,随后下降;25°C时,24小时达到峰值,但72小时后病毒水平低于检测限。体外实验则显示,15°C时病毒复制稳步上升,120小时达到约107.3拷贝/μg;20°C和25°C时,分别达到106.3和104.7拷贝/μg,且25°C与低温组相比有10倍以上差异。

图 2 细胞培养中的VHSV感染变化

图2展示了在不同温度(15°C、20°C和25°C)下,感染VHSV后的原代脾脏细胞培养120小时后的变化情况。图中可以看到细胞病变效应(CPE)在15°C时最为明显,而在20°C和25°C时未观察到明显的CPE。

图 3 模式识别受体(PRR)基因表达

在免疫反应相关基因表达方面,模式识别受体(PRR)基因如TLR3、TLR7和MDA5的表达受温度影响(见图3)。体外实验中,15°C和20°C下,TLR3和TLR7呈周期性变化,15°C组在24-72小时表达更高,120小时时20°C组最高;MDA5表达随温度降低而升高。体内实验中,20°C组12小时时TLR3和TLR7表达较高,25°C组72小时时MDA5表达最高。

促炎细胞因子基因IL-1β、IL6和TNFα的表达同样与温度有关。体外实验里,15°C组这些基因表达更高;体内实验中,20°C时大菱鲆脾脏中IL-1β和IL6在24小时表达达到峰值。干扰素相关基因IFN-1β、ISG15和Mx也呈现出温度依赖的表达模式。20°C时,ISG15和Mx在72-120小时高表达,抑制了病毒复制,研究推测ISG15在抗病毒反应中作用更显著。

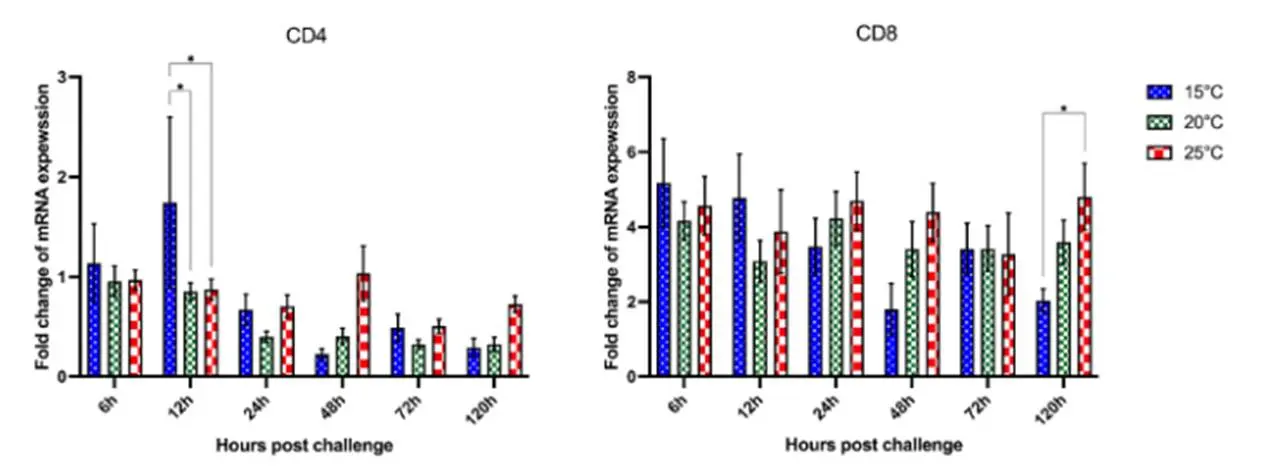

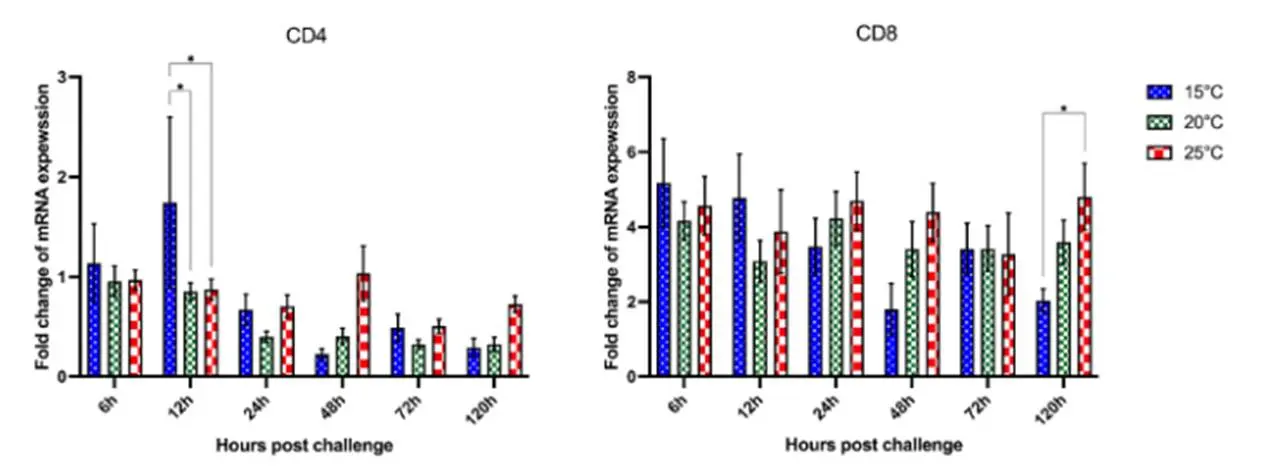

图 4 不同温度下CD4和CD8基因的表达

不同温度下,大菱鲆脾脏中CD4和CD8的表达也有所不同(见图4)。15°C早期感染阶段,CD4和CD8表达较高,24小时后病毒复制低于20°C;20°C和25°C时,CD8表达随温度升高而增加,表明CD8 T细胞在不同温度下对病毒感染的反应不同。

该研究表明,温度显著影响VHSV在大菱鲆体内的复制,免疫细胞在抵御病毒复制中起重要作用。未来研究可借助流式细胞术深入分析CD8 T细胞的增殖和活化情况,进一步探究病毒复制与温度的关系,为水产养殖中防控VHSV感染提供科学依据。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.virol.2025.110390

来源:微生物安全与健康网,作者~梁冬雪。